東京ステーションギャラリーでやっていた、佐伯祐三氏の巡回展示会「佐伯祐三 自画像としての風景」を見てきました。

2023年2月12日日曜日

「佐伯祐三 自画像としての風景」感想 - 企画展の情報量&コスパ

2023年1月14日土曜日

星野道夫写真展 - 大きい写真の行動喚起力

2023年1月10日火曜日

紙のノートを復活

2023年1月6日金曜日

【TUMI】街用のカバンを買い換え

|

| 左が新・右が旧 並べてみると、古いほうは内側だけではなく外観も結構よれていますね。 |

7年ぶりに街用のカバンを買い換えました。

以前はいろんなカバンを試しており、カバン難民気味だったのですが、7年前今のTUMIを買ってからは100%満足していました。社会人になってから当然いろいろなものを買ってきたわけですが、その中でもベストバイの一つです。

ただ、中が段々ボロボロになってきたり、取っ手が複数外れてきた(修理も考えたけど、取っ手が次々外れるのではちょっと面倒くさすぎる)し、7年間フル活用したということは、ランドセル並みに使ったということなので、まあ買い替えて良い時期かと思いまして。

一応ほかのメーカーも検討したけど、またTUMI(しかもかなり似たモデル)を選びました。

ディカプリオと同じブランドだとか、トム・クルーズと同じモデルだとかいうミーハーな理由でなく、あくまで機能性重視で。

ちなみに、オバマ元大統領やアンジェリーナ・ジョリーも使っているらしいです。

なお、まずは現行モデル見に行ったのですが、なんかテイストが変わっており全然気にいるのがありませんでした。

ショルダーハーネスがミリタリー調になっていたり、一部材質が革ではなくポリウレタンになっていたりと、少し安っぽくなった印象です。

(こんなにテイスト替えたら今までの固定客を一掃しちゃうんじゃないですかね)

私自身、現行モデルを買うのはやめて、わざわざアウトレットに行き今のに近いモデルをなんとか探して買いました。

また7年後良い感じのモデルが無ければカバン難民になってしまうな。

2022年12月19日月曜日

2022 人と会う、運動をする、本を読む、文章を書く

今年の定点観測。

(人と会う、運動をする、本を読む、文章を書く の観点から2022年はどうだったのか)

2022年12月1日木曜日

2022年読んで面白かった本

年末なので、可能な範囲で振り返りを。

2022年9月27日火曜日

6年ぶりの断捨離

天気が悪いのもあり、先週から久しぶりに断捨離をしています。道半ばですが、ここまでで思ったことを2つほど。

(1)明石の寮(ワンルーム)に引っ越した時に、自分の持ち物は相当捨ててリセットしたので、「うちには無駄なものはほとんど無い」としばらく思い込んでいました。しかし考えてみたら明石に行ったのはもう6年も前。当然ですが、その後徐々にものは増えて、今見ると不要なものがたくさん。思い込みがこんなに長く続くとはね。

(2)コロナ騒動で一部のものが手に入りにくくなった時に、「在庫を多めに持つ」マインドになっていました。改めて棚卸してみると、もう普通に何でも手に入るというのに、何にしても在庫持ちすぎ。あとは、スペアも持ちすぎ。こういう今となってはいらないマインドセットを見直したい。

追記1.

「思い込み」や「古いマインドセット」が長い間見直されなかった原因は何なのか。

もちろん思考の盲点のようなものはいつもあるが、以前はもう少しタイムリーに見直せていたと思う。

年齢的なもの(変化に弱くなった)もあるかも知れないが、それよりも目が疲れすぎて読書量が減っていることが一番の原因という気がする。読書をすることで、自分の行動・考えが見直されるのだが、それが減っている。

仕事で目が疲れすぎないようなサイクルに持って行きたい。

追記2.

コロナ対応で形成されたマインドセットで、今見直すほうが良いものは他にもありそう。

例えば、リスクを避けるという傾向はより強まったような気がする。

追記3.

盆と9月の2回の連休、どれも台風が来て天気予報見ている時間が長かった。

諦めて断捨離することに切り替えてから、すっきりした気持ちで過ごせた感じする。

あまり流れに逆らわない方が良いのかも。

2022年4月24日日曜日

花粉症対策のベストプラクティス2022年版

2022年1月8日土曜日

気になることは2度、3度試せ(バリカンセルフカットの話)

バリカンを使ったセルフカット2回目。

2022年1月4日火曜日

狩りの思考法

冬休みの読書。

何冊か読めましたが、一番面白かったのは「狩りの思考法」。

事前の<計画>を優先して目の前の現実を切り捨ててはいけない

=「コロナ前の読み筋に囚われるな」

というメッセージが良かったですね(そうはっきり書いてあるわけではないですが、私はそう読みました)。

頭の中で「コロナが落ち着いたらまた〇〇しよう」がたくさんあるのですが、そういうのを一旦リセットして、一年一年(あるいはもっと短いスパンで)何をするか決めていくのが良いのかもしれないです。

落ち着くのがいつかもわからないし、その時にコロナ以外のどんな制約条件(社会的なことだけではなく、家族や自分自身含めて)があるかもわからないですからね。

---

(追記)

土地勘が無ければ、狩りはうまくいかないし、長く漂白は出来ない

という話も示唆的で印象に残りました。

私の場合はまずは日本アルプスの土地勘つけようかな。

2021年12月13日月曜日

礼文2 ー 旬のものを食べないとダメ

礼文を歩いた後はフェリーで本土(稚内)へ。

ここまで来たからには利尻山に登りたいところですが、季節的にもう私には無理なので、代わりに日本最北端・宗谷岬へ。今年初めの南端(波照間島)に続いて、北端も制覇。

スタンプラリー的なことをし始めると切りが無くなるし、自分のツボではない物事に時間と金を使うことになるので、あまりやらないようにしてはいるのですが、日本最北端ならちょっと興味もあったので来てみました。

宗谷岬は寒いし風が吹き荒んでおり(最北端を訪れるのにふさわしい天気ではありますが)、同じ路線バスで行った人たちみんな、記念碑でさっさと写真を撮った後、ただただ休憩所で帰りのバスを待っていました。

後で調べてわかったのですが、海流の関係で礼文よりも本土の方が寒いのね。

宗谷岬観光は正午くらいに終了したので、午後どこかに行くことも出来ましたが、バスは少なく観光するには難儀だし、疲れていて運転する気にはならなかったしで、ホテルの温泉(ドーミーインだけど)に入ったり近場で食事したりダラダラすることに。

食事でおいしかったのは、たこの唐揚げ、しめさばです。

その他の海鮮は当たり外れあり。当たり前ですが、いくら北海道でも、旬でない魚を食べてもダメですね。

逆にサバは旬だったようで、どこで食べてもおいしかったです。

なお、酒を出す店に3日で3軒行きましたが、どの店でもお通しを2品出してきました。代金もそれなりに取られています。そういう文化なんですかね?

2021年11月30日火曜日

2021年、面白かった本

今年読んだ本で面白かったのはこのあたりです。

2021年11月23日火曜日

礼文 ー 行動範囲が広がることに金を使いたい

11/20~23の休みで、稚内・礼文島に行ってきました。

メインの礼文島ハイキングの話を書きます。

今はトレッキングとウィンタースポーツの間の閑散期であるようで、旅行者はごくわずか。島行きのフェリーは作業着を来た団体(漁師?)以外は数えるほどで、雑魚寝タイプの船室でしたが、一人で20畳くらい使えて超ストレスフリーでした。

島内も、島全体が休業中という感じで、商店はほとんど空いていないようです。流しのタクシーなどもなく、登山口まで行けるのか不安でしたが、電話したらすぐ着てくれました。

そのタクシーで香深井の林道コース登山口へ。

林道は特に目を引くものはありませんでしたが、稜線に出てからの景色が素晴らしいです。11月に礼文島ハイキングでは、完全に時期を間違っているという噂もありましたが、これは来てよかった。花は咲いていませんが、ランドスケープファンの私としては、花はまあオプションでも良いです。この島特有のランドスケープが見られただけで来た甲斐ありました。花が見たい人はやはり夏にどうぞ。

気温は0度~3度くらいでしたが、稜線区間が長く、風がずっと吹いている(島特有の気候らしい)ので、気温以上に防寒対策必要です。雪もけっこう降っていました。

途中に小屋のようなものも無く、風の無いところで休憩も出来ないので、風を遮る装備、4時間くらい大休憩を取らず歩く体力は必要そうです。

トレイルは全体的になだらかで、危険箇所などはないので、気候の問題さえクリアしてしまえば歩くのは簡単だと思います。

装備的には今年買った、モンベルのパーマフロストライトダウン(防風、撥水、透湿フィルムが外側に張ってあるダウン)が超活躍しました。

これのおかげで、行動範囲(マイナス)5度分くらい広がった気がします。こういう、行動範囲が広がるものに金を使いたいですね。今年はこれを着てもうちょっと寒いところ歩いてみようかな。

4時間歩いてすれ違ったのは一人だけ。何かあって行動不能になったらアウト感ありますが、静かなハイキングが楽しめました。

知床の登山口(もちろん北海道本土の知床とは別)に下りた後、バス(1日3本)も全然来ないので、フェリー乗り場までさらに舗装道路を4km歩きました。島旅は4kmくらいなら徒歩圏内だと思ったほうが、計画が立てやすいです。

何か食べたかったのですが、フェリー乗り場以外のレストランは全く開いておらず。仕方ないので期待せずフェリー乗り場で寿司を食べたのですが、それが非常においしかったです。

最後、フェリー乗り場から徒歩圏内にある温泉へ。泉質とかはよくわかりませんが、露天風呂から海越しに利尻山が見えて結構良かったです。

帰りのフェリーも空いており、よく眠れました。歩いて、寿司食べて、酒飲んで、温泉入った後だしね。

仕事が繁忙気味で疲れてもいましたが、割り切って休み取って良かったです。ある程度やりたいことをやれないようではその生活続けている意味ないですからね。システム導入直前ならともかく、そういう時期ではないので。ある程度割り切らないと、やりたいことはやれないし、行きたいところにも行けない。割り切りは大事。

2021年9月30日木曜日

「余計なことをしない」が最善の時もある

今、登山シーズンである、海の日、盆、敬老の日、秋分の日にカレンダー通りの休みはあるが、激混みの交通機関、激混みの山小屋に突入することになってしまう。

このカレンダーをこのまま受け入れていては、ハイシーズンしか山に行けなく、山に関してはこれ以上やりたいことはできない。

一番行きたいところには行けず、妥協的な旅をしてしまう。

(盆にシステム切り替えなどで出勤し、夏のうちに代休が取れるなら話は変わるが、毎年毎年起こることではないので、とりあえず置いておく)

「体力がある若いうちはアルプスや北海道(体力が必要な山行)に時間を使う」とはっきり方針を決めたのに、結局、山小屋の密にビビり、ロープウェイの待ち時間にビビり、東北の山に登ることにしてしまった。

もう出発した後に何だが、こういう金・時間の使い方はすべきではなかった。

結果としては悪くはなかったが、もしアルプスに行けていればよりリフレッシュできただろうし。

連休の機会も限られているので、「連休は旅行で埋めたい」という意識がいつも働いているのだが、本当はこういうときは「余計なことはしない」のがベストなんだろう。金の使い方、時間の使い方、両方において。

「これでいい」ではなくて「これがいい」と思う行き先、計画を立てたいとは思うが、いろんな制約条件の中動いているから、なかなか出来ない。予約サイトを見ながら工夫するのではなく、そういう制約条件を取り除く(例えば、休みをずらすように交渉・調整するとか)ことにも力を使うべきなんだろう。

金に関しては、もう少し使い方に気を遣った方が良いと最近思い直し、旅行の予約する前に総額を試算するようにした。

(そのためのエクセルも作った)

今まで、なんとなく交通費とホテルをバラバラに検索して、フィーリングだけでリーズナブルなら予約、という流れで決めていたけど、後で金額を計算してみると思った以上に金を使っていることがわかる。

時間に関しては、昔だと4連休が丸々空くのはかなり手持ちぶさただったし、有効に使えたためしがないが、最近は家で過ごすことにも慣れ、引きこもることの生産性は上がってきたので、それなりに過ごすことは出来るという気もする。

家の近くで(出費を抑えて)将来につながる過ごし方をすれば良いのでは。

例えば、読書、料理、近場でテント泊など。

今の自分の山のレベルを考えると、

歩行能力>宿泊・キャンプ能力

なので、山をとにかく歩くよりは、近所でもテント泊に慣れるほうが投資的という気がする。その方が行動範囲が広がりそうという意味で。

八幡平と秋田駒ヶ岳に来るための投資金額・時間は約75,000円と4日間。

旅行の調査、予約、パッキングなどの準備にも時間を使っているので、時間は6~8日くらい使ったと考える方が妥当かもしれない。

Plan Aの旅行・山行が出来るなら迷わず金と時間を使えば良いが、Plan B、Cの旅行・山行に金と時間を使って良いか、「余計なことはしない」がベストなのではないか、ちゃんと自分に問うようにしたい。Plan B、Cに金を使っていると、いざPlan A を決行するときの金を注ぎ込めない。Plan B, C に時間を取られていると、Plan Aを実行するための技術・体力が身につけられない。

動けば良いというものではない。

待つべき時にはレベルアップしながら待つ、というのも重要。

堂々巡りする思考

過去数ヶ月のメモをざっと見返したが、半年も前から同じようなことを何度も考えている。思考が堂々巡りしているどころか、思いつきがバラバラに書かれているだけで、思考が全く進んでいない。なのでメモはそれなりにあるが内容が薄い。

それは考えを煮詰めていなくて、アクションも取り出していなくて、PDCAも回していないから。

本も聞きっぱなし。耳読はある程度インプットは出来るけど、メモを取る体勢には入っていないので、どうしても聞きっぱなしになる。読みながら、メモを取ったり、文章を書きいたり、アクションを取り出しながら読むのとはやはり違う体験。

仕事での目の疲れは最小限にして、やはり本を「読む」のも必要。

そして、やっぱり文章書いた方が良い。考えをまとめて、思いつきよりもレベルアップしたアクションを取り出してPDCA回す方が良い。

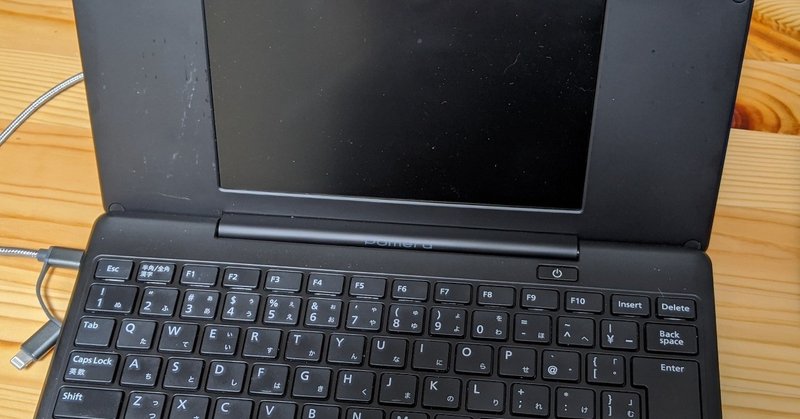

文章書いた方が良いという思いつき自体は数ヶ月も前からメモに入れているのだが、やはり思いつきっぱなしで、ポメラ使ったことでようやく着手できた。

PDCAをちゃんと回すには、文章を書くことの優先順位をもうちょっと上げる方が良い。

多分、PDCA回して、テント泊をもっとするとか、アクションをちゃんと取り出していれば、思考の堂々巡りから一歩進めただろう。

ついでに言うと、マインドマップも多少使う方が良いかも。一度思考を広げるためには。

Action

・ PDCA回す。その一環で文章書く

・ マインドマップも久しぶりに使う

・ テント泊レベルを上げる

2021年9月27日月曜日

【文章作成】 音声入力とキーボード作業は真逆の活動

非常に久しぶりのエントリになってしまいました。

こんなに間が空いていたとは。

八幡平・秋田駒ヶ岳行ってきました。

久しぶりの試みとして、ポメラでブログを書きながら旅行するスタイルにしてみました。

------------------------

<音声入力とキーボードで文章を書くというのは、真逆の活動>

@行きの新幹線

昔はいつもポメラでブログを書きながら旅行していたのですが、最近は旅行と言えばハイキング中心で、重たいポメラを持ち歩くのはやめていました。代わりに旅行中の思いつきはスマホに音声入力していたのですが、旅行でも何でも同じパターンを続けるのは良くないので、久しぶりにポメラ持ち歩きに戻してみました。

(ポメラ、PC、スマホを行ったり来たりしている記事はこちらにもあります)

考えてみれば、最近文章をまとめる時間が全然とれていませんでした。

音声入力だけだと、どうしても思考は発散していくばかり。

同じ文章を入力するという作業でも、思いついたことを次々に話すことと、論理展開を考え、キーボードを使って推敲を重ねて思考を収束させるのとは全然違う活動ですね。

音声入力(発散)とキーボードで文章を書く(収束)というのは、一見同じ事をしているようで、頭の使い方は逆なわけです。

しばらく収束をおろそかにしていたけど、やっぱりこれも必要。

これをやらないと、何ヶ月も同じ事を考え続けて堂々巡りになります。今メモを見返して、数ヶ月も前から同じようなことを何度も考えているのがわかりました。文章にすることで、今考えられること・考えても仕方ないことを整理して、現時点での結論を出して、次のアクションにつなげたいですね。

ちなみに、今回は盛岡のビジネスホテルをベースにしているのでポメラを持って行こうと思いつきました(山に行くときはポメラはホテルに置いていく)。

もう地方都市のビジネスホテルに泊まるという趣向がそもそもワクワクしないのであまりやっていなかったのですが、思いがけず良さを再発見しました。

小屋やテント泊の時にポメラを担ぐのはさすがにやらないかな。テントの中で文章を書くというのは趣向としては良さそうですが、体力的には厳しそうなんで。

------------------------

<スマホに集約すれば良い、というものではない>

@帰りの新幹線

結果、ポメラを持ったことで、このエントリ以外にも、色々文章を書くことが出来ました。多分、順次清書して公開できると思います。

旅行だけをインプットにして旅行記を書いてしまうのではなく(そういうのは若干飽きた)、

・ 旅行

・ 最近のメモ

・ 読んでいる本

など同時に色々インプットを入れて、一度広げてからまとめるのが良い感じです。

これをやらなければ出てこなかったであろうアクションが結構出てきました。

本当は家にたどり着くまでにアクションを整理しきりたいところですが、ちょっと難しいかな。一度寝かせる時間もある方が良いし。

しかし、連休中に整理しきらないと、次の整理をするのは、現実的にはまた来週。疲れていたらさらに後、という感じでどんどん伸びていってしまう。取り急ぎ、直近1週間分のアクションだけでも取り出しておくか。

ポメラが何より良かったのは、気が散りにくいということです。

スマホに何でも集約出来る時代ではありますが、スマホというのは非常に気が散るものなので、集中力を要する作業は、逆にスマホの外に持ってこないとダメなんですよね。

ここ数年、出来るだけ全てをスマホにまとめる方向で整備してきましたが、逆方向、タスクや情報をスマホの外に取り出すことを考えても良い時期かもしれないです。

文章以外に何があるかな・・・考えてみよう。

2021年3月29日月曜日

絵画で気づいたことプラス11ー「描ける絵」と「描きたい絵」は違う

2020/03/13 09:45

絵画教室に通い始めて気づいたことは、すでに何度か記事にしてきました(これまでまとめてきたのは以下の記事です)

でも、まだまだ描けば描くほど気づきがあるフェーズのようで、さらに発見があったので、11個、追記しておきます。

(実は新型コロナウィルス感染予防のため、絵画教室が2週続けて休講になったので、いったん落ち着いてまとめるのにちょうどよかったです)

1.絵は平らな机に置いて書くとかなり首が痛くなる。短時間でもイーゼルを使うほうがいい。特に大きい紙・キャンバスを使う場合。

圧力を思い切りかける必要がある色鉛筆などは難しいが、クレパスくらいならイーゼルでも行ける。

2.画材によって塗るスピードが劇的に変わる。単純に、物理的に細い色鉛筆は時間がかかる。趣味で、早くたくさん書きたい場合は、クレパスは良いかも。短時間でたくさん塗れるので。

3.クレパス・色鉛筆など、水を使わない画材は、細目の紙が良さそう。凹凸の凹の部分に色が入っていかないので。厚めのケント紙を試したところ、最初はなめらかすぎるかと思ったけど、よいかもしれない。

4.絵を描き始めると、画材屋とか行きたくなるけど、画材屋ばっかり行ってもうまくならない。買い物に時間を使いすぎるのはワーストプラクティス。買い物よりもトレーニング。なんならトレーニングよりアウトプット。

5.大きい紙にどんどん描いてると、手が動いてくる感覚ある。

6.人に習うのは良い。フィードバックがあるのは良い。独学だと、小さくまとまる。

7.プロの絵はコントラスト・色が考え抜かれて書かれているので、模写をするとなんか上手く描けた気になってしまう。自分で構成から考えて一枚の絵にまとめるのは至難の業。

8.久しぶりでも、模写する技は身体の中に残っていた。でも、見ないで描く能力はだいぶ落ちている感じ。いろんなものの形が頭から抜けているような気がする・・・が気のせいかもしれない(前からこんなものかもしれない)

9.何を良いと思うか、美しいと思うかというセンスは、絵を描いていない間にも磨かれている。

10.画家の絵を模写をすると、構成、色使い、ごまかし方の勉強になる。

11.「描ける絵」と「描きたい絵」は実はかなり違う。「描ける」とわかるような絵ばかり描いても、「描きたい絵」を描けるようにならない。表現の幅も広がらない。でも「描きたい絵」ばかり狙ってチャレンジングな絵ばかり描いていると、うまく描けなくてつまらなくなってくる。

「描ける絵」、チャレンジングな「描きたい絵」絵、交互くらいに書くほうが良いかも。

2021年3月26日金曜日

細部に囚われる奴は太い筆を使え

2020/02/22 20:26

先日、絵画教室に通い始めた話を書きました(以下)が、その続きです。

全体に色を入れるという話をもうちょっと詳細に書きたいと思います。

4年前はアクリル絵の具を使っていたのですが、今度の絵画教室は遠くて、画材をたくさん運ぶのが大変という理由で、色鉛筆で書いていました。

どうも筆が進まない。

まず物理的に細いから時間当たりに塗れる量が限られる、というのがあります。

でも、それ以外に、自分にフィットしていない理由がわかってきました。

アクリル絵の具で書いてた時は、色を重ねるので、まず全体に色を入れます。

そこから、何度も何度も筆を重ねて完成させていくイメージ。

色鉛筆はそんなに色を重ねないし、一回書いた後修正するのは難しいので、1か所1か所、それなりに完成させてから次に行きます。

多分この工程の特性が私には合っていません。

私は細部に囚われる方なので、一か所に囚われている間に全体のバランスが取れなくなるし、第一時間がかかりすぎて、全然完成しません。

全体にわたって細部までこだわる時間・体力・能力がある場合は、細部にこだわれる性格を強みとして、ペンとか色鉛筆のような細い画材を使って勝負できるのでしょうが、時間がなくて週末で描いている場合永久に完成ません。

基本的には細部にとらわれるのは悪癖なので、もう今描いている絵で色鉛筆はやめて、次からはアクリル絵の具か、オイルパステルを使おうかなと思います。

細部に囚われるというのは、コントロールしようとしすぎるということなので、そのことからも太い筆とか、オイルパステルみたいに、コントロールしきれない画材のほうが割り切れてよいです。

あと考えたら、細部に囚われるとかいう以前に、ベタベタ塗った絵のほうが好きでした。運びやすいから色鉛筆を使うだなんてのは本末転倒ですね。

さて、ここまでは絵の話でしたが、もしかしたら生き方も一緒なのかもしれないです。

細部に囚われる人(私のこと)は、全体感を見失って人生で大事なことを取らないままどんどん時間が過ぎて、年老いて死にます。

人生についての細部にとらわれることなく、まずは太い筆で人生の全体に色を入れる方が良いのかも。

※ 表題画像の、右が4年前アクリル絵の具で描いた絵。左が、最近色鉛筆で描いた絵です。

熊野古道(Day2) トレッキングとトレランは脚への負担が全然違う

2020/02/13 15:55

2日目、朝7時のバスで新宮から熊野本宮まで行き、熊野古道の起点といわれる「大斎原」へ。

そこから中辺路の一部を歩いてみました。

道はほぼ森の中。でも整備されており、歩くのが難しいところは無いです(と言いつつ途中で捻挫したけど)。

山と比べて大展望があるわけではないです。

道の途中に、大小の神社があります。神社で歴史を感じられるかが、楽しめるかどうかの分かれ目ではないでしょうか。

私は日本史は詳しくないし、これであればやっぱりもっと展望がある山に登るのに時間・金を使いたいかなと思いました。言い方を変えると、私が山歩きに求めているものって、やっぱり展望が大きかったみたいです。

冬は近場の山を中心に回りトレーニングに徹して、夏に展望の良い山を登るのに時間と金を使うのが私にはフィットしているかな。

一部走れるところは走ってみました。

歴史的な道をバタバタ走るのが好ましいのかちょっとわからないですが、道的にはトレラン向きです。

・ 道は整備されている

・ 急勾配少ない

・ 岩場無い

なので。

少し前までは登りを走るとすぐ意気が上がりましたが、緩い上り坂程度なら結構走れました。最近ジムで上り坂練習していた効果を実感。

歩くのと走るのでは、脚(あと腰と背中も)にかかる負担全然違いますね。

平地だって走るのと歩くのでは全然筋肉の使い方が違うのだから当然か。

そして、また右足首捻挫した。

全然何でも無いところで。

しばらく山にも行けないし、ジョギングも出来そうにない。

有酸素運動はなんとかエアロバイクでつなぎます。

右足首もっと鍛えないと不安で遠くに行けないな。

捻挫したので、予定していたコースを大幅に短縮して、帰りは特急の時間を1本早めて帰ってきました。1本といっても4時間くらい早い電車になったので、名古屋・浜松で途中下車して観光しつつ帰宅。

浜松は、駅近くにおいしい飲食店が密集しているから何度も途中下車したくなる駅です。

熊野古道(Day1) 名古屋(or 新大阪)からの特急をまず押さえよう

2020/02/13 15:49

はじめて熊野古道に行ってきました。

ハイキング(ちょっとトレラン)目的で。

写真はこっちにまとめてみたのでご覧ください。

熊野古道って、アクセスがそんなに良くないから、ちょっとハードル高いですよね。

私も前から興味あったのですが、遠いし、紀伊半島の土地勘がほとんど無いので、なんとなく行けていませんでした。

どうしても、新幹線が通っている場所に行きがちです。

同じように「興味があるけど行けていない」という友人も何人かいます。

そんな人に、まず最初にやってほしいのは、

「名古屋or新大阪から紀伊半島を南下する特急を予約すること」

です。

名古屋からなら、南紀○号

新大阪からなら、くろしお○号

みたいなやつです。

これらは本数が少なく、乗れないと話にならないので、まず予約しましょう。これに比べれば新幹線は融通が利きます。この特急に合わせて、新幹線の時間、自宅を出る時間を決めてください。

私の場合、名古屋12:58分初の南紀5号に乗って、宿がある新宮に着いたのが16:24。名古屋からの所要時間で約3時間30分。

鈍行で行くと5時間以上かかるので、予約なしでぶらりと行くとかなり苦労しそうです。

行き当たりばったりの旅って、一見魅力的ですが、それはたくさん電車が走っているエリア、かつ春や秋の季候が良いときに限ります。真冬に何もないホームで1時間とか待ったら、疲れ果ててその後何も出来ないですからね。

名古屋から紀伊半島を南下するのははじめてだったので、外の景色を眺めながら来ました。

私は移動中いつも本を読んでいますが、はじめての路線の場合は読書よりも外を眺める面白さの方が大体勝つので、外を眺めています。

途中、四日市、松坂を通るし、途中乗り換えて少し行くと伊勢のほうにも行けます。

四日市の工業地帯は、車窓から見るだけでも結構面白かったです。

伊勢は以前行ったことがあったので今回は素通りでしたが、歴史好きは、伊勢で1泊、熊野古道付近で一泊と、一回の旅行でまとめて回っても良いかもしれないです。

朝に出発して新宮に到着したのは16時過ぎ。その日は新宮駅から徒歩圏内の熊野速玉神社だけ見ました。

あまりピンとくるレストランが見当たらなかったので、夕食はホテルで。

ご当地グルメである、めはり寿司を食べました。寿司と言っても酢飯ではなく、おかかとたくあんが混ぜ込まれたおにぎりみたいなテイストです。翌日のハイキングに向けてカーボロード万全(というか、ロードしすぎ)。

夜の街にも特に何も見当たらないので(というかかなり暗い)、そのまま就寝でございます。

計算できるものは全部計算するー野菜スープ

2020/02/09 22:20

20代の頃、「年を取ると、牛丼とかチキンナゲットばっかり食べてると体が回復しない」とおしかりを受けたことがあります。その時は「ふーん、そんなもんか」くらいでしたが、それが身をもってわかるようになってきてしまったので、最近頑張って野菜をとってます。

今まで適当に味付けしていたのですが、スープの場合、総重量(具+水)に対して塩分=0.6%を必ず測るようにしてみました。当たり前ですが味が安定します。

「調味料は適当に」のほうが一見簡単なように見えますが、味見しながら調整するという余計な手間が減った気がします。ちなみに、具:水は重量比で5:6です。

あと「80度で加熱」ってのもやっています。そうすると、3日目でも野菜の歯ごたえが残っておいしい。

元々理屈で考える方なので、感覚的につくるよりも「計算できる部分は全部計算する」アプローチは私にはフィットするかも。

トレランシューズ選びで迷走している話ー理屈上正しくても身体感覚を無視したらダメ

2020/01/13 21:34

5年以上履いていたトレイルランニングシューズがソールがすり減ってツルツルになってきたので、新しいものを買ったのですが、かなり迷走しました。というか、今も迷走しています。

前履いていたのはアシックスの26.5。

このサイズにしては小さめの作りで、特にトラブルも無く5年間履いていました。というか、フィット感抜群だったので、同じモデルを買いたいくらいだったのですが、同じモデルは生産が終了してしまっていました。

仕方なくいろいろと試着して、履いた中で一番フィットした26.5の靴を買いました。ただ、今回の靴は同じ26.5とはいえ、既存のものより若干緩い感じではありました。

ちなみに、このときはAmazon Wardrobe(Amazonの服や靴を試着後帰るサービス)を使いました。私の家は郊外で、近所にトレランシューズの品揃えが豊富にないので。

しかし、実際山の中で履いてみると、どうも靴の中で足が滑って親指が靴の先に当たってしまう。(ひもを思い切り締めると緩和されるが、その締めた場所が痛くなってくる。

靴がゆるければ当たらない、というものでもないんですね。前の靴の方が窮屈な感じはあったけど、親指がこんなに当たることはなかったです。

くそー、と思いながらも、5回くらいその靴で山に行っていました。

でも、どうしてもダメ。

トレイルランは、今年最も力を入れたいことなので、仕方なくもう一度新しい靴を探し始めました。ここが迷走のスタート。

今度は、新宿まで行って、まず靴屋の店員に足を実測してもらいました。

私の足は、実測すると

左 24.5~24.6

右 24.5~24.8

らしい。幅があるのは、店によって結果が異なるから。どこで測っても右の方がちょっと大きいです(これはわかっていました)。

この結果だと、店員さんが薦めてくる靴のサイズは大体25.5です。

1cmも違うの?

それから、私の足は幅が結構狭い(Eにも行っていない)ようなので、幅が狭めのものを薦められます。

たしかに、25.5の細めのものも若干きついとは思うものの、入ります。

あと、案外親指が当たりません。

26.5に比べれば当然親指の先の余裕は少ないのですが、足の裏と足の甲の摩擦があるので、靴の中で足がズレないようです。

親指が当たるかどうかは、靴底や足の甲の摩擦なども含めた全体的な微妙なバランスで決まるようです。

結構迷ったし、若干不安はあったものの、2足目を買ってしまいました(モントレイルのカルドラドという靴)。

正直、

・ この日でで正月のセールが終わる

・ 新宿にもう一度来るとまた2,000円かかるし、だいたい面倒くさい

という、もの選びの本質と関係ない要因も大きかったです。

とにかく買ったので、これを外で2時間くらい履いてみたのですが、足全体が圧迫されて痛い感じになってきました

どこか特別当たっているわけではなかったので、靴の若干のキツさが痛みに変わるか予測しきれませんでした。

もしかしたらダメかも。山でも一応履いてみますが。

理屈上・セオリー上は、細身の25.5を履くのが正しいのかもしれないです。

でも、「キツい」かも、という身体感覚を無視したらやっぱりダメですね。

考えてみたら、昔、キツめの靴を履いて足の爪が膿んできたこともありました。昔すぎて忘れてた。

もっと25.5~26の靴を試してみるほうが良かったかも。

もともと、山の靴はサイズ感がシビアなので、ある程度失敗するのは仕方ない・そのくらいの試行錯誤は必要とは思っています。

もしこれがダメだったらどうしよう。

もしかすると、買うよりは、今の靴をもっと慣らすほうが良いのかもしれない。買った瞬間100パーセントのフィット感を求めるのがおかしいのかもしれない(前の靴は買った瞬間違和感なかったので求めてしまうわけですが)

さらに買うとなると、ちょっと狂っている感じもするけど、一番興味がある趣味がトレランなのに合う靴が無いってのもつまらないので。

今度はまた、Amazon Wardrobeを使うことにしようかな。店員さんにフォローアップされたり、帰りの電車が気になると、ものを選ぶことに集中できないので。

まとめ

・ 理屈上・セオリー上正しくても、自分の身体感覚に合わないものを選び取ってはダメ。

・ (店員さんがいない環境で集中して試すべく)Amazon ワードローブで、狙っているモデルの25.5、26.0、26.5をそろえて試すべき。

※ もしかすると、100%のフィット感を求めてしまう、ということ自体がおかしいのかもしれない

靴選びに限ったことではないですね。

コネクティング・ザ・ドッツと旅行の話 ー 気になるところに、疎らなところに点を打て

2020/01/13 21:28

立山で点と点がつながったという話をしましたが、これまで「最も良い点が打てた」と思った旅行は、ニューヨーク旅行です。

様々な点がつながる、巨大なハブになりました。

ニューヨークは、ニュースでも、映画でも、小説でも、頻繁に登場します。

例えば、ニューヨーク(ブルックリンあたりも含む)を舞台にした映画というのは実に多いのですが、映画の中で「ここはニューヨークです」と説明されるわけではないので、行く前は今まで見てきた多くの映画の舞台がニューヨークであることに全然気づいていませんでした。でも行って、ニューヨークの主要スポットをこの目で見たことで、ニューヨークが舞台になっている作品にすぐ気づけるようになりました。

ロンドン・ローマ・パリも大きいハブにはなりましたが、最高に大きかったのはニューヨークです。

もちろん、どんな旅行が有意義なのか、事前に100%はわかりません。

でも、やっぱりある程度は当たりをつけて有意義そうな経験を出来るよう狙う方が良いです。人生は有限ですからね。

そういう意味では、「気になっているところに行く」「気になっていることをやる」ってのは往々にして良いです。

「気になっている」ということは、既に何らかの知識があるので、実際行けば知識と経験が結びつく可能性が高いです。

ニューヨークについても、当然様々なところで見聞きしたことはありました。その知識が実際行ったことで経験と結びついた気がします。

逆に、「経験をしたけど言語化できていない」場合は、関係する本を読んだりして知識を入れることで、逆に経験に知識を結びつけられます。

ニューヨークが非常に意義があったのに対し、コネクティング・ザ・ドッツの観点から意義が薄かったのは、短い休みの度に無目的にアジアに何度も旅行したことです(気分転換にはなっていますが、経験としてはいまいちでした)

会社員になってから、盆や正月休みの度に、ベトナム、マレーシア、タイ、インドネシア、中国、台湾、香港に行っていました。

もちろんどれも違うし、楽しかったし、無意味とは言いませんが、年々「どこに行っても同じ」感が強くなってきて、あまり興奮しなくなってしまっていました。

近いところに点をたくさん打っているような感じで、あまり広がりがなかった(新しい発見とか無かった)なと思います。ドットは、遠いところ、疎らなところ(自分がこれまで経験したことがないところ)に打つと良いのです。

正直、途中で気づいてはいたのですが、仕事の関係で長い休みがとれず、惰性で続けていました。

それでもアジア旅行は安かったので行っていたのですが、最近航空券の高騰・アジア各国の物価高で、旅費もそれなりにかかるようになってきたので、むやみにアジアに行くのはやめました。

そういうお金の使い方をするよりは、もっとインパクトのある旅行を計画して、そのためにお金を残しておこうかなと思っているところです。

結論

気になるところで、かつ疎らなところにドットを打てるチャンスがあったら、思い切り打ちましょう。

---

2021/3/26追記

ここ数年、日本の地方都市も同じく惰性で旅行していました。

一方、釧路、大雪山、日本アルプス、屋久島、石垣島など、狙っていった場所はどれも非常に良かったです。山の中でも、八ヶ岳や金峰山は日本アルプスと比べるとやはり感動は薄かったです。

やはり気になるところ、エッジが効いており何かしらの最高峰と思われるところに行くのが良いですね。

色々やってきたけどポメラに戻ってきた話

2020/01/13 21:14

2020年の目標の一つに

「出来るだけアウトプットする、表現する」

があります。

それもあって、noteを試しに開設して、色々書いているところです。

アウトプット・表現というのは、文章に限ったことでは無く、絵・写真・喋る・活動、そういうの全部含めて考えてはいますが、まずは始めやすい文章から再開しました。

ここ2年、全然文章を書けていなかったのって、結構よくないことだった気がして。

文章を書けていなかった根本的な原因は、書く余裕がなかったからですが、もう一つ、入力方法を試行錯誤しているうちに文書の一元管理が出来なくなり、空中分解した、というのがあります。

私はずっと、ポメラ(キングジム社のワープロデバイス)という機器を使ってブログなどを書いていました。

ですが、この2年間はスマホの音声認識を駆使したやり方を追求したく、しばらく試していました。

結論としては、スマホの音声認識は私にはハマりませんでした。

では、なぜハマらなかったのか。

音声を使う方が、キーボードを使うより大量に・早く文章を打ち込める。これは間違いないです。

ただ、自分が書いたとは思えないくらい、文章の感じが変わります。

何より、

「喋りながら考える」

のと、

「黙ってキーボードを打ちながら考える」

のでは、出てくる内容が違います。

どっちが上というわけではありませんが、「喋りながら考える」は、より直感的な内容となります。早いのでメモをとるのにも適しています。これに対して、「黙ってキーボードを打ちながら考える」と、直感で思いついた内容を検証したり、「So What」「Why」「Next Action」をじっくり考えやすいです。

色々やってみて思ったのは、私が文章を書くことに求めているのは後者のほうだということ。

実際、最近立山と常念山脈の記事を書いて、経験を整理でき、次のアクションも整理できた気がします。

もしかしたら、「喋りながら考える」が出来る発散系の頭脳を持っている人は、次から次に言葉が出てきて、喋りながら同じことが出来るのかもしれませんが、私は「喋りながら考える」があまり得意ではないので(一応トレーニングで多少は出来るようになったと感じますが)、ポメラを使うのは私にはフィットしていると思います。

ということで、ポメラを持ち歩く運用に戻して、出来るだけ文章を書いています。こう言うのは永遠の試行錯誤なので、しばらくしたらまた別のことをしているかもしれませんが。