16年ぶりに北海道(札幌)に行きました。メモです。

これから北海道に行く人に役立つ話も少々ありますが、基本的には個人的な感想です。

<目次>

1.擦れてない

2.食べログの評価が甘くないか?

3.涼しいせいかよく眠れる

4.地方都市の駅は差別化できないのか

5.新千歳空港は楽しめる

6.行き当たりばったりの旅も程々に

では本文どうぞ。

1.擦れてない

7月に福岡に行き、8月に札幌に行った感想。

東京の人間の方が、2割増で疲れている。擦れている。

あくまで、私の個人的な感想です。

統計等は取っていません。

女性の化粧も、東京のほうが2割増し、男性の服の気合いも2割増しだと思います。(これも主観です)

東京にいる身としては、消耗しすぎないように気をつけます。

東京の生活が本当に疲れてしまった人は、極端に田舎に引っ込むのではなく、地方都市に生活の場を求めるというのも一つの手なのではないかと思いました。

※ 札幌駅からすすきの駅につながる地下通路。

周りはオフィス街ですが、新宿等の地下通路に比べると、気のせいか、どことなくみんな余裕がある。

2.食べログの評価が甘くないか?

今回、食事のうち半分くらいは、食べログのランキングを頼りにしました。

しかし、食べログの評価があまり当てになりません。

まず、やけに3.5前後(±0.1くらい)の店が多く、店ごとにあまり差がついていません。

また、東京付近で3.5付近となると、何かしら感動があるレベルの店が多いのですが、どうもそうでもありません

(わずかなサンプルを元に判断してはいけませんが)。

地域によって、食べログの点数は補正する方が良さそうです。

3.涼しいせいかよく眠れる

夜の外気温は23度くらい。

クーラー無しでものすごく快適に眠れました。

普段眠りが浅いのか、旅行中は、2泊あわせて20時間眠りました。

おかげで、当初考えていたコースは大幅に変更しましたが。

今まで、「避暑」をしたいなどとは考えたこともありませんでしたが、避暑ってそれなりに価値があることかもしれません。

4.地方都市の駅は差別化できないのか

札幌駅の外観。

「やけにでかい(それだけ)」というのが印象です。

この「やけにでかいだけ」な感じ、博多駅や名古屋駅を思い出します。

地方都市の中心駅は、差別化しにくいものなのか。

これと比べると、さすがに大阪駅や京都駅は差別化できています。規模の問題でしょうか。

※ これがJR札幌駅

5.新千歳空港は楽しめる

駅と違って、この空港はかなり差別化できています。

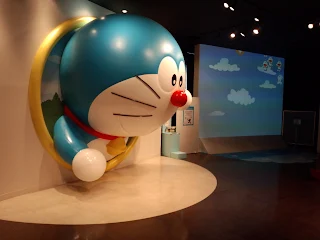

空港の中に、小規模なドラえもんのテーマパークがあります。

この他にも、海の幸、ジンギスカン、ラーメンストリート、スーパー銭湯などがあって、結構楽しめます。

というか、ここまで娯楽性が高い空港は私は初めてです。

普通のショッピングモールより遥かに色々あります。

6.行き当たりばったりの旅も程々に

小樽駅でもらった観光マップに、絶景スポットがあったので、自転車をレンタルして行こうとしたのですが、あまりに坂が急(というか完全に山)で挫折しました。

観光地から離れたい時、時間に制約がある時は、やはり事前に調べておかないと、やりたいことが出来ませんね。

今回は、行き当たりばったりの旅の悪いところが出てしまいました。

※ 仕方ないので、おたる水族館の近くの観覧車に乗って精一杯良い景色を撮りました。